【素材】本体:錫

【サイズ】径39mm×高さ54mm 容量約40cc 重さ:約80g

【生産国】日本

●製品をご使用後、柔らかい布で水洗いし、乾拭きしてください。

●磨き砂や金属タワシなど硬いものの使用は避けてください。

●汚れが目立つようでしたら、歯磨き粉や重層を水で溶き、柔らかい布にとって磨いてください。

●製氷室での長時間の保管は、破損の原因になりますので、ご注意ください。

7,700円(税込)

専用巾着付き!持ち運べるこだわりの錫製マイカップ。キャンプや登山にもオススメ!

カラー・サイズを選ぶ

¥5,500(税込)購入で送料無料 送料詳細

錫が醸し出す柔らかくまろやかな味を洋酒でも楽しむ。

専用巾着付き。持ち運べる、錫製マイカップです。

錫肌の模様を鎚(ツチ)と呼びます。

そのツチメが、ダイヤ柄、市松柄のショットで、ウィスキーのストレート用サイズにピッタリの容量40ccのカップです。

気持ち少しだけ口部分を反らせたデザインはシャープな印象です。

細身で掌にすっぽりと入る大きさです。

ウィスキーに限らず、冷やの日本酒などにも使ってください。

持ち歩けるマイぐい呑みとしてぴったりです。

携帯用のショットは、キャンプや登山等のアウトドアにもオススメ!

自然を感じながら飲むお酒は、格別ですね。

こだわりのマイショットでいつでも、どこでも、美味しいお酒を楽しんでください。

桐箱入りなので、高級感・特別感がありギフトにピッタリです。

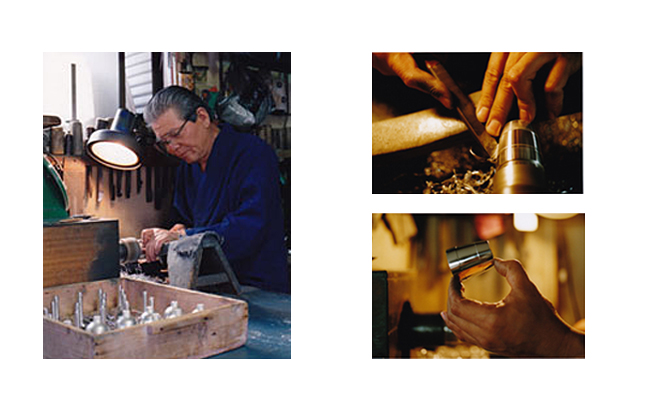

錫光は、轆轤(ろくろ)引きの伝統を受け継いだ現代の名工です。

1987年、先代中村光山(こうざん)氏により操業開始され、後に中村圭一氏がその伝統的な技法を受け継ぎ、錫の良さを活かした製品作りを続けている工房が、錫光です。

錫光に受け継がれている轆轤(ろくろ)引きとは、錫を轆轤に固定し、鉋(かんな)をかけて削りながら精巧に仕上げていく手法で、古くは奈良時代中期に開発された技法と

伝えられています。

製法もさることながら、伝統的な意匠も大事に守りつつ、一方で、今の時代にあったものづくりも心掛け、異業種の職人とのコラボやプロダクトデザイナーとの交流にも積極的に取り組み、現代の生活様式の中にも溶け込めるような錫製品を生み出しています。

錫製品の歴史と扱い方について

●日本の錫酒器の歴史

錫師と呼ばれる錫を用いて酒器や茶器など、さまざまな容器を作成する職人の技術は、

1200~1300年程前の飛鳥・奈良時代に中国から伝えられたといわれています。

茶が伝来した時の茶壷が錫器であり、その後主に酒器に錫が利用されるようになりました。

錫は不純物を吸収する性質があり、水を浄化し、おいしくするともいわれてます。

そのため、関西では井戸を新しく掘ると錫板を放り込む地域あったそうです。

また、錫製の花器では、水あかが出にくく、花が長持ちするともいわれています。

伝統的な錫製品の中でも代表的なものは、神社仏閣で使用しているお神酒徳利です。

そのため古くは神酒徳利を「錫」と呼び、転じて中身の酒も「すず」と呼ぶようになったといわれています。

●錫製品の扱い方

・錫は錆び止めに使われる金属です。

・柔らかい布で水洗いし、水滴が残らないように乾拭きしてください。

・汚れが目立つようでしたら、練り歯磨き粉や重曹を水で溶いたものを柔らかい布につけ、磨いてください。

・金ダワシやクレンザーなどは使わないでください。

昔のご隠居さんは、錫の茶筒を慈しむように毎日手でなでていたそうです。

すると長い間に何とも言えない光沢が出たといいます。

毎日の生活で使いこんでいただくことが、錫にとっては最も良いことなのです。

【素材】本体:錫

【サイズ】径39mm×高さ54mm 容量約40cc 重さ:約80g

【生産国】日本

●製品をご使用後、柔らかい布で水洗いし、乾拭きしてください。

●磨き砂や金属タワシなど硬いものの使用は避けてください。

●汚れが目立つようでしたら、歯磨き粉や重層を水で溶き、柔らかい布にとって磨いてください。

●製氷室での長時間の保管は、破損の原因になりますので、ご注意ください。

当店は、ラッピング・メッセージカード・のし対応が可能です。

贈る用途によりご選択ください。

STAFF一同、心を込めてご準備いたします。

※大型(家具・オーダーメイド)商品やお取り寄せ商品など、一部対応ができない商品もございます。何卒、ご了承ください。

2種類の中からお選びいただけます。

ご希望のお客さまは、お買い物カート内にある「ラッピング(有料)」の箇所で、詳細をご指定ください。

シンプルラッピング

シンプルラッピング リボンラッピング

リボンラッピングCOOCAN++オリジナルのメッセージカードを3種類の中からお選びいただけ、無料でお付けいたします。

ご希望のお客さまは、お買い物カート内にある「メッセージカード(無料)」の箇所で、詳細をご指定ください。

蝶

蝶

クローバーA

クローバーA

クローバーB

クローバーB

のしは、3種類の中からお選びいただけ、無料でお付けいたします。

ご希望のお客さまは、お買い物カート内にある「のし(無料)」の箇所で、詳細をご指定ください。

紅白/蝶結び

紅白/蝶結び

紅白/結び切り

紅白/結び切り

黒白/結び切り

黒白/結び切り