錫光

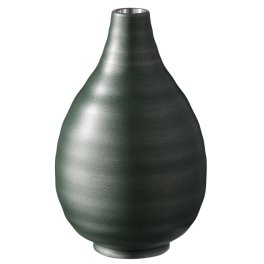

一輪差

8,800円(税込)

錫ならではの質感がお花を引き立てる一輪差。お花も長持ちします。

-

- 千歳グリーン

-

- 弁柄

カラー・サイズを選ぶ

錫ならではの質感がお花を引き立てる一輪差です。

お花も長持ち。

かわいいサイズで、贈り物にも。

錫肌は、穏やかな波紋のイメージを表現しました。

穏やかな波紋のイメージを錫肌に表現したsazanamiシリーズの一輪差です。

錫は不純物を吸収する性質があり、水を浄化するといわれています。

そのため、関西では井戸を新しく掘ると錫板を放り込む地域があったそうです。

高さ82mmと手の平サイズです。

また、錫製の花器では、水あかが出にくく、 花が長持ちするともいわれています。

手のひらサイズのかわいい一輪差ですが、錫ならではの存在感も健在です。

とっておきの贈物にも喜ばれる逸品です。

「弁柄」と「千歳グリーン」、2つのカラー。

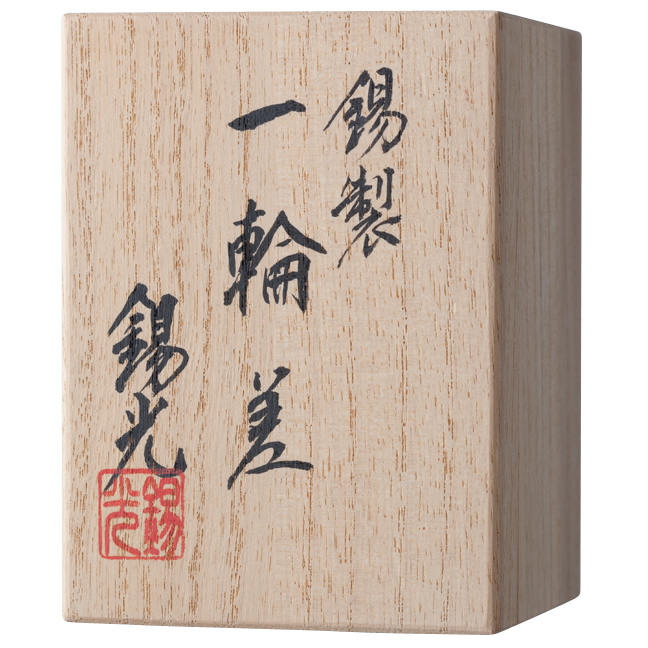

ギフトにも最適な桐箱入り。

古来からさまざまな道具に用いられきた錫。

茶道具の分野では、錫本体に黒の漆(うるし)塗りが施され、「渋み」の表現として、その技術が受け継がれてきました。

一輪差では、この伝統を受け継ぎ、顔料と漆による「弁柄」と「千歳グリーン」の塗装が施されています。

落ち着いた色合いの2つのカラーは、お花も引き立ててくれます。

桐箱に入れて、お届けいたします。

大切な方へのプレゼントにもおススメです!

企業・ブランド紹介

【錫光】

轆轤(ろくろ)引きの伝統を受け継いだ現代の名工です。

1987年、先代中村光山(こうざん)により操業開始され、後に中村圭一氏がその伝統的な技法を受け継ぎ、錫の良さを活かした製品作りを続けている工房が、錫光です。

錫光に受け継がれている轆轤(ろくろ)引きとは、 錫を轆轤に固定し、鉋(かんな)をかけて削りながら精巧に仕上げていく手法で、古くは奈良時代中期に開発された技法と伝えられています。

製法もさることながら、伝統的な意匠も大事に守りつつ、一方で、今の時代にあったものづくりも心掛け、異業種の職人とのコラボやプロダクトデザイナーとの交流にも積極的に取り組み、現代の生活様式の中にも溶け込めるような錫製品を生み出しています。

サイズ・仕様・注意事項

【素材】本体:錫/外箱:桐

【サイズ】高さ82×径52mm

【生産国】日本

【取り扱い上のご注意】

錫は錆び止めに使われる金属です。柔らかい布で水洗いし、 水滴が残らないように乾拭きしてください。

汚れが目立つようでしたら、練り歯磨き粉や重曹を水で溶いたものを柔らかい布につけ、 磨いてください。

金タワシやクレンザーなどは使用しないでください。

【塗装について】

弁柄、千歳グリーンなどの色は、漆で彩色しています。

直射日光は退色の原因になりますので、他の漆器同様避けてください。

また、冷凍庫での保存も、破損の原因になりますので避けてください。

ギフトサービスについて

当店は、ラッピング・メッセージカード・のし対応が可能です。

贈る用途によりご選択ください。

STAFF一同、心を込めてご準備いたします。

※大型(家具・オーダーメイド)商品やお取り寄せ商品など、一部対応ができない商品もございます。何卒、ご了承ください。

- 【ラッピングについて】

-

詳細はこちら

2種類の中からお選びいただけます。

ご希望のお客さまは、お買い物カート内にある「ラッピング(有料)」の箇所で、詳細をご指定ください。

-

シンプルラッピング

シンプルラッピング

200円(税込)

-

リボンラッピング

リボンラッピング

400円(税込)

- 【メッセージカードについて】

-

詳細はこちら

COOCAN++オリジナルのメッセージカードを3種類の中からお選びいただけ、無料でお付けいたします。

ご希望のお客さまは、お買い物カート内にある「メッセージカード(無料)」の箇所で、詳細をご指定ください。

- 【のしについて】

-

詳細はこちら

のしは、3種類の中からお選びいただけ、無料でお付けいたします。

ご希望のお客さまは、お買い物カート内にある「のし(無料)」の箇所で、詳細をご指定ください。

この商品について問い合わせる